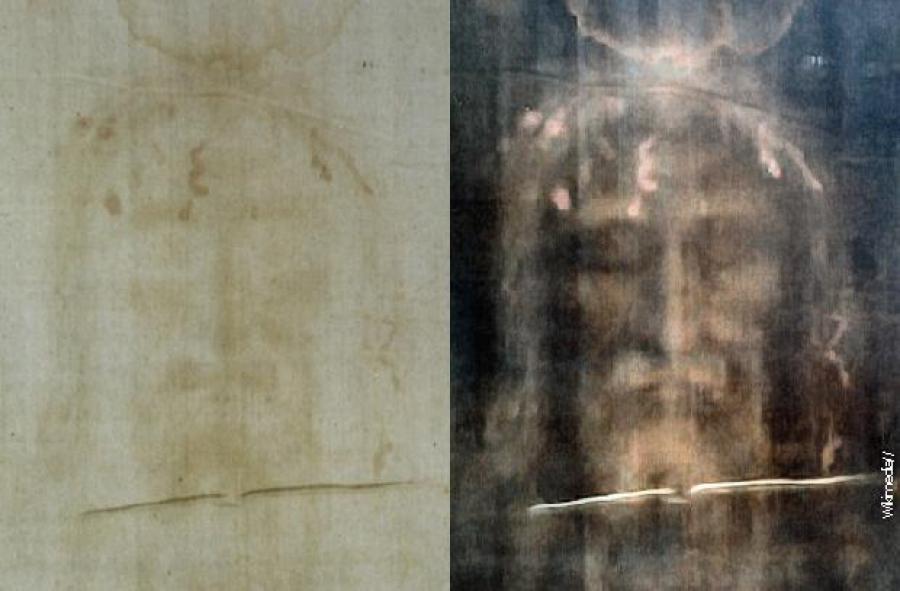

Das alte Leinentuch mit dem blassen Abdruck der Gesichtskonturen eines Mannes, der traditionellen Darstellungen Jesu ähnelt, wurde erstmals 1354 in Frankreich dokumentiert. Bis heute weiß niemand, wen der Abdruck tatsächlich darstellt oder wie er entstanden ist.

Einige Christen glauben, dass es sich um das Grabtuch handelt, in das der Leichnam Jesu Christi nach seinem Tod gewickelt wurde (obwohl die katholische Kirche diese Idee weder unterstützt noch ablehnt). Skeptiker halten es entweder für ein Kunstwerk oder eine Fälschung – berichtet Sombor.info.

Obwohl die umstrittene Reliquie den blassen Abdruck eines nackten erwachsenen Mannes mit langen Haaren und Bart zeigt, behauptet der brasilianische 3D-Designer und Forscher Sisero Moraz, dass der Abdruck auf dem Tuch nicht von einem echten Menschen stammt, sondern von einer Skulptur.

Eine neue Analyse, veröffentlicht im Fachjournal Archaeometry, stützt die Hypothese, die erstmals 1978 aufgestellt wurde, wonach das Bild auf dem Tuch ein Kunstwerk sei.

Nach dieser Hypothese entstand das Bild höchstwahrscheinlich dadurch, dass das Tuch über ein Flachrelief – eine leicht hervortretende Skulptur – gelegt wurde und das Leinentuch anschließend mit Pigment eingerieben oder auf andere Weise abgedunkelt wurde.

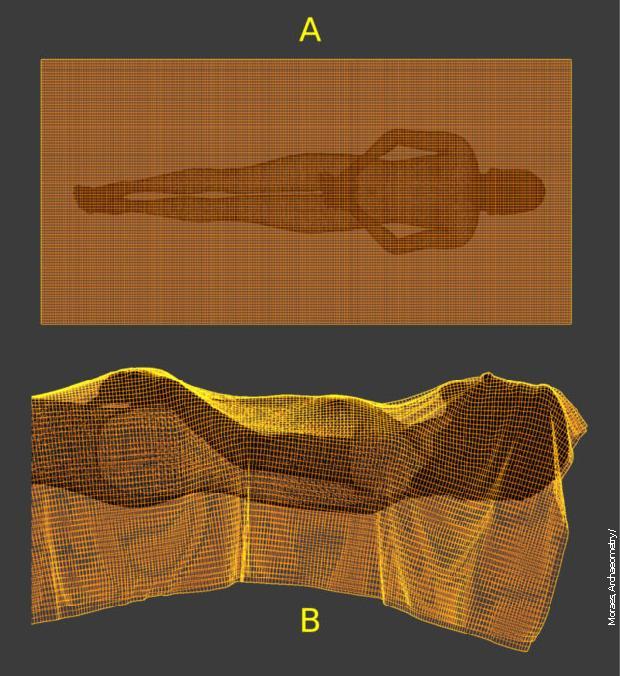

Moraz ist ein autodidaktischer Experte für historische Gesichtsrekonstruktion, was bedeutet, dass er im Vergleich von zweidimensionalen und dreidimensionalen Bildern geübt ist. Als er die starren und geradlinigen Formen des Körpers auf dem Tuch betrachtete, erschienen sie ihm nicht zur echten menschlichen Anatomie zu passen. Die Deformation des Gewebes wirkte nicht so, als wäre es um einen echten menschlichen Körper gewickelt gewesen.

Stattdessen dachte Moraz, dass es sich vielleicht um ein Bild auf Stoff oder einen Abdruck in einem Flachrelief handeln könnte.

Um diese Idee zu testen, fertigte er Rekonstruktionen beider Möglichkeiten an.

Der Brasilianer verglich mithilfe eines Computermodells, wie ein Tuch aussieht, das um ein menschliches Körpermodell gewickelt ist, im Vergleich zu einem Tuch, das über ein Flachrelief gelegt wurde.

Im Fall eines dreidimensionalen Modells, das einen echten menschlichen Körper darstellt, wirkte der Abdruck der Figur breiter und verzerrter als beim Turiner Grabtuch, wenn das Tuch ausgebreitet war.

A) Draufsicht mit Gewebenetz über dem Körper. B) Seitenansicht der Simulation des Gewebes über dem Körper

Dieses Phänomen ist als „Agamemnon-Masken-Effekt“ bekannt, benannt nach der goldenen Totenmaske aus dem antiken Griechenland, die zunächst an ein Gesicht angepasst und später flachgedrückt wurde. Dadurch wurden die Gesichtszüge leicht verzerrt.

„Das gedruckte Bild, das aus den Kontaktzonen des Flachreliefs entstand, weist eine hohe Übereinstimmung mit dem auf dem Turiner Grabtuch auf, es stimmt deutlich mit dessen Konturen überein, selbst wenn man berücksichtigt, dass der Untergrund nicht vollständig eben ist“, schlussfolgert Moraz.

Seine Analyse des Tuchs liefert Hinweise darauf, dass es sich nicht um den Abdruck eines Körpers handelt (geschweige denn um den von Jesus Christus), wobei die aktuelle akademische Debatte über das Alter des Artefakts umgangen wird.

Einige Versuche der Datierung mittels Radiokarbonmethoden deuten darauf hin, dass das Tuch im Mittelalter entstanden ist, während eine kürzlich veröffentlichte kontroverse Studie es näher an das erste Jahrhundert nach Christus datiert.

Wie Moraz haben auch andere Forscher festgestellt, dass das Tuch nicht so strukturell deformiert ist, wie man es erwarten würde, wenn es Kontakt mit einem echten Körper gehabt hätte. Die Details sind jedoch sehr schwach, und die wissenschaftliche Diskussion darüber, wie genau der Abdruck entstanden ist, dauert an.

„Mit den beschriebenen kostenlosen Open-Source-Werkzeugen kann jeder mit dem nötigen Wissen die Simulationen der Gewebedynamik und Kontaktabbildung rekonstruieren und die dargestellten Szenarien untersuchen“, sagt Moraz.

Diese Arbeit, so schließt er, „unterstreicht das Potenzial digitaler Technologien, historische Rätsel zu beantworten oder zu entlarven, indem sie Wissenschaft, Kunst und Technologie in einer kollektiven und reflektierenden Suche nach Antworten vereinen.“